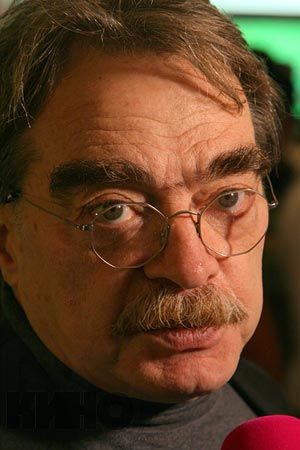

Александр Адабашьян: «То, что начинается с милейших разговоров на кухне, может закончиться «окаянными днями»

Приводимый ниже разговор проходил в его артистически обставленной квартире на Новом Арбате. Когда гость вошел, хозяин заканчивал телефонный разговор на свободном итальянском, так что первый вопрос стал очевиден. Дальнейшее до некоторой степени определялось тем, что собеседники не первый день знакомы и принадлежат к разным лагерям.

– Где вы учили языки?

– Французский - в московской школе номер два, сейчас имени Ромена Роллана. Ее же потом окончила Таня Друбич.

– Престижная была школа?

– Да, хотя изучение языков казалось тогда совершенно бесполезным занятием, как сейчас клинопись – никто же не мог выехать за границу, кроме дипломатов и спортсменов, притом лишь тех, которые гарантированно выиграют… Многие ее выпускники, кстати, и стали дипломатами – потом я их встречал в посольствах. Между прочим, пионервожатым у нас был Андрей Смирнов. Он же стал первым режиссером, у которого я дебютировал в качестве актера в школьном спектакле «Вождь краснокожих». А итальянскому научился в процессе работы.

– Над «Очами черными», когда были съемки в Италии?

– Да, у нас же часть группы была итальянская, и я начал что-то понимать, но говорить не мог. А потом этот парень, Джакомо Компиотти, с которым я разговаривал, открывая вам дверь, предложил мне поработать вместе с ним и прислал французский синопсис. Я подумал, что он знает французский, и прилетел к нему в Рим, но оказалось, что его познания исчерпываются умением представиться. Было несколько смешных дней, когда мы пытались объясняться через переводчицу, но так работать невозможно – надо же общаться, рассказывать другу другу истории, что-то придумывать, а когда между вами сидит человек, который посматривает на часы, это не очень продуктивно. Выхода не было, вокруг говорили только по-итальянски, и через месяц я заговорил и я. Мы написали четыре сценария, один даже был номинирован на «Золотой Глобус». А потом пришло предложение во Франции, но там благодаря школьной подготовке мне было куда легче.

– Недавно завершились съемки фильма «Проезд Серова» по вашему сценарию, который ставит Анна Чернакова. Действие происходит в начале 50-х, когда вам еще не исполнилось десяти, а ее еще не было на свете. Что в картине основано на ваших детских впечатлениях?

– Личного там ничего нет. Есть общие детские воспоминания – всегда светило солнце, небо было голубое, снег исключительно белый. Слякотных зим, какие пошли сейчас, не помню. И многие, как я выяснил, тоже не помнят. Это детское восприятие мы и старались передать на экране. И когда актеры удивлялись каким-то условностям, мы говорили: это не реализм, ведь фильм заканчивается тем, что служебная собака сознательно совершает должностное преступление – разве это возможно? Мы позволили себе много такого, чего по канонам реализма быть не должно. И надо сказать, что артисты приняли правила игры легко и с удовольствием.

– Чтобы сыграть тогдашних людей, надо понять, чем они отличаются от нынешних. Тогда, кажется, и лица были другие?

– Не столько лица, сколько выражение лиц. Мы пересмотрели много кинохроники и живописи того времени. Какая-то наивность и покой – вот, наверно, то, что было тогда. Я помню это ощущение. Неподалеку от нас находился стадион «Динамо», и мы часто туда протыривались. Атмосфера была совершенно другая – спокойно сидели рядом «спартаковцы», «динамовцы» и болельщики ЦДКА. Обший цвет зрителей, помнится, был коричнево-зеленый. Подкалывали друг друга, но никакой агрессии в этом не было – шла игра. С восторгом принимали любых иностранцев. Болели за своих, но не против чужих. Если гости хорошо играли, им тоже аплодировали. Царило благодушие. Может, это детская аберрация зрения, но так уж оно врезалось в память.

– И не было настороженности к пришельцам из-за железного занавеса?

– Она была скорее у них. Близким другом моего отца был гроссмейстер Бондаревский, который не вылезал из-за границы, видел тамошнюю жизнь, отчего был весьма антисоветски настроен. А папу называл «коммунистом номер два». После Сталина, наверно. Они с отцом часто цапались на политической почве, и когда дело доходило до основ, выставляли меня из комнаты.

– А вы с отцом, будучи представителями «сталинского» и «хрущевского» поколений, не ругались из-за политики?

– Не успели начать, потому что мое диссидентство кончилось очень рано, еще в школе.

– Диссидентство?

– Ну, такое свободомыслие, когда все подвергаешь сомнению. Помню, задал учительнице литературы вопрос, почему у великого пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького почти все пьесы - из жизни богатого волжского купечества, которую он по своей биографии не должен был бы знать.

– И она не выгнала вас из класса за неприличный вопрос?

– Нет. Сказала, что вопрос интересный и обещала подумать. Такая была атмосфера. Гулял замечательный стишок: «Все хорошо, все хорошо: из Мавзолея Сталин изгнан, показан людям Пикассо, в Гослитиздате Бунин издан, цветам разрешено цвести, запрещено ругаться матом. Все это может привести к весьма печальным результатам1».

– Понимаю это как ироническое предупреждение насчет опасности либерализма. Но как же закончилось ваше свободомыслие?

– Вместе с полетом Пауэрса, когда «Голос Америки» устами его близких и коллег принялся уверять, что это был вовсе не разведывательный полет, а исследовательский. Потому что Пауэрс с детства увлекался метеорологией, и это увлечение занесло его U-2 в район Свердловска, где он был сбит советской ракетой. А назавтра в наших газетах были опубликованы фотографии обломков самолета с разведывательными фотокамерами и признание летчика в том, что он пересек границу по заданию ЦРУ. После чего «Голос Америки» не проронил об этом ни слова. И я понял, что врут все, верить прессе или чьим-то словам нельзя, а надо стараться жить своим умом. Так я оказался в стороне от всех политических течений, а потом пришел к собственной теории насчет того, что сейчас происходит в мире.

– Да, вы же считаете, что идет третья мировая война. Не понял только, кого с кем.

– Всех со всеми. Пирогов со своей медицинской точки зрения называл войну эпидемией травматизма, а для меня это эпидемия насилия. А причины под нее подкладывают задним числом.

– «Война всех со всеми» – выражение Гоббса, но он считал ее отличительным признаком догражданского общества. А вы полагаете, что она идет всегда и везде?

– Да, но с разной температурой. Сейчас она обострилась, потому что давно не было глобальной войны. Надеюсь, что и не будет, потому при таком количестве сумасшедших и ядерного оружия рванет так, что ничего не останется.

– Что рекомендуете для предохранения от инфекции?

– Личную гигиену. Не ходить на собрания и на митинги, не лизать ни задов, ни уст, не есть из чужих тарелок, не повторять чужих слов. Иначе заразишься. Посмотрите, что творится в мирной когда-то Сирии. Я там был на съемках документального фильма для «Православной энциклопедии» и видел, как спокойно сосуществуют в одной деревне и даже в одной семье мусульмане и христиане-копты. Никакой войной там не пахло, а теперь комментаторы твердят, будто все это давно зрело.

– На мой взгляд, если вообще говорить о мировой войне, то она идет не между мусульманами и христианами, а между неоварварством и цивилизацией. Кстати, в «Проезде Серова» будет историко-политический контекст, или это некая частная история, как бы увиденная глазами детей?

– Детский сюжет – только первый слой. Но есть еще и взрослый, связанный с бабушкой, либеральной интеллигенткой и поклонницей Герцена, которая отказывается от Сталинской премии и отправляется в ссылку в Магадан, хорошо еще, что не в лагерь.

– Почему вы сделали ее героиней фильма? Ведь к либеральной интеллигенции вы относитесь весьма неодобрительно...

– Вообще-то герои фильма - дети. В случае же с помянутым вами персонажем это не вина, а беда. В отличие от нашей интеллигенции она за свои убеждения расплатилась сама, и дорогой ценой. Врать не буду - я не испытываю к нашим либералам никакой симпатии.

– Но ведь либеральна вся интеллигенция. Почти по определению, как мыслящий общественный слой. А мышление без свободомыслия – не мышление, а повторение пройденного.

– К сожалению, интеллигентом у нас сейчас называется всякий, кто находится в оппозиции ко всему позитивному. Что бы ни говорила власть, интеллигент всегда должен говорить ей «нет». В русской литературе и беллетристике многократно описаны пароксизмы активности мыслящего либерального слоя. В начале прошлого свободомыслие дошло до того, что интеллигенция после поражения при Порт-Артуре пачками слала поздравительные телеграммы японкому императору. Потому-то и не отношу себя к интеллигенции.

– Нравится вам это или нет, но каждый скажет, что вы, не в пример некоторым коллегам-кинематографистам, - интеллигентный человек. Хотя бы потому, что согласились на эту беседу невзирая на то, что у нас где-то диаметрально противоположные взгляды.

– Раскол - большая беда. То, что так старательно и упорно делается для разделения киносообщества, результаты дает печальные. Открывая любую газету, я уже по ее названию могу сказать, что будет написано о том или другом фильме: ведь это зависит только от созданного корпоративного отношению к его создателю. Абсолютно большевистский подход. Критики конструктивной нет вообще. Герман еще не закончил свою картину, а Михалков не начал, но могу на спор написать критические статьи об этих фильмах для разных изданий.

– Ловлю вас на слове. Публикацию на сайте кинокритики гарантирую. Что же касается оппозиции, или, лучше сказать, критической позиции по отношению к власти, то это – одна из социальных функций интеллигенции. Если мы хотим развиваться, гражданская критика необходима, если хотим законсервироваться или повернуть историю вспять – критикам надо заткнуть рты.

– Почему же эта свободомыслящая критическая позиция предполагает тотальное отрицание всего, что делает власть? «Разрушим до основанья, а затем…». Что затем – всегда покрыто туманом.

– Разрушить до основанья предлагают лишь анархисты и самые ортодоксальные коммунисты, которых к интеллигенции и к либералам причислить трудно. Остальные не посягают на основы существующего строя, а хотят его улучшить.

– С чего началось это движение? «Долой Путина!». Это и есть то, что объединяет всех оппозиционеров.

– Но Путин вовсе не является основаньем строя. Он – его верхушка. Или вы полагаете, что без него Россия рухнет?

– Нет, я не к тому, что он единственный, но ведь нет никакой альтернативы. И никакой позитивной программы, никаких предложений. Все, чего хотят – чтобы не было Путина.

– Почему же «никаких»? Либералы предлагают конституционно ограничить полномочия президента и общий срок пребывания на этом посту одного человека, сделать избиркомы, судей и хотя бы половину центральных телеканалов независимыми от исполнительной власти. Где тут потрясение основ? Если бы Путин на это пошел, оппозиция бы успокоилась, да и в целом общественном мнении он бы вряд ли проиграл. Но он, сам того не желая, плодит недовольных, которые будут голосовать за других.

– Каких других? За Явлинского? Жириновского? Зюганова? Никто из них на самом деле не хочет стать президентом, потому что говорить «нет» куда легче, чем что-то делать. Им нужен процесс борьбы, но не нужна победа.

– Все эти люди выдвинулись в начале 90-х, при Горбачеве и Ельцине, когда еще было возможно появление относительно независимых политиков. Нынешний режим мешает выдвинуться самостоятельным политическим фигурам, но все же они пробиваются, как Прохоров и Навальный. А в более свободной системе их станет гораздо больше. Не оскудела же Россия способными людьми…

– Все это очень напоминает первые двадцать лет прошлого века. Начиналось с милейших разговоров на кухне, а закончилось окаянными днями, как назвал Бунин жизнь под красными.

– Не вижу связи между началом и концом. Либеральная интеллигенция осудила большевистский переворот и бежала от большевиков.

– Не совсем точно. Осудила, но на бегу. Когда эти "любые, лишь бы не монархия", погнали её. За что боролась, на то и напоролась. Не хотела, но получила тоталитарную власть.

– А вы – противник демократии и сторонник авторитарной власти?

– Не могу так о себе сказать. Это зависит от конкретной ситуации. Я бывал в Белоруссии. Полный порядок, чудные дороги, сплошь засеянные поля, а не бурьян в человеческий рост, как при нашей рыночной экономике, нет дикого социального неравенства и чудовищного алкоголизма. Только демократии нет.

– Значит ли это, что вы предпочли бы жить там, а не здесь?

– Когда я там работал, правда, недолгое время, мне их жизнь казалась предпочтительнее нашей.

– А как бы вам понравилось в Северной Корее?

– Северная Корея – одна крайность, Гаити и Гондурас – другая. Ни социалистическая, ни рыночная экономика не спасет от нищеты. Все зависит от истории и от менталитета страны. Общего случая нет. То, что возможно в Германии, невозможно во Франции, и наоборот. То, что возможно в Южной Италии, невозможно в Северной – по сути, это две разные страны, хоть и говорят почти на одном языке. А насчет большевиков вот еще что: я глубоко убежден, что Владимир Ильич понимал, что пролетарская революция в стране с мизерным количеством пролетариев и построение социализма в почти сплошь крестьянской стране невозможны, и хотел создать спокойную буржуазную республику. Это же он учредил НЭП и позвал в правительство Чичерина, игравшего на рояле, говорившего на восьми языках и писавшего о Моцарте, и Луначарского, который сочинял пьесы. Чудная собиралась компания, а потом пришли другие товарищи, которые сказали (копирует сталинский акцент – «НИ»): «Пока вы там в Лонжюмо сыдэли, мы тут с Камо банки экспроприировали. И ваабще, вы плохо выглядите, надо вам в Горки поехать, атдахнуть…». И спровадили его начала в Горки, а потом в Мавзолей. А не то была бы у нас уже тогда капиталистическая страна. Роздал бы Владимир Ильич земли сподвижникам, и образовался бы новый помещичий класс с другим названием…

– Прекрасный сюжет для утопического фэнтэзи. Позитивного, то есть. Не хотите реализовать? При хорошем режиссере обещаю успех.

– Не хочется. Бог с ней, с политикой…

– Тогда вернемся к кино. Лет двадцать назад вы заметили, что при советской власти наши режиссеры снимали фильмы для 12 членов Политбюро ЦК КПСС, при постсоветской стали снимать для 12 критиков, а о том, чтобы снять кино для зрителей, не думали ни в старое, ни в новое время. Как, по-вашему, обстоят дела сейчас?

– Увы, зрительским наше кино так и не стало. Попытки его снять есть, но они разбиваются о то, что кино стало продюсерским - при отсутствии реальных продюсеров. Все знают Дэвида Селзника, но не все знают, как он рисковал и сколько у него было неудач. А у нас каждый, получивший доступ к государственным деньгам, считает себя Селзником, хотя ничем не рискует. Что из этого выходит, неловко говорить – известно же, как выигрываются «тендеры», как запускаются картины, какая часть денег отпиливается сразу, а какая порциями. Конечным результатом большая часть этих так называемых продюсеров не интересуется, потому что деньги им достаются не в прокате и даже не в производстве, а до запуска картины. Ко всему прочему, львиная доля прокатных контор принадлежит американцам. Они еще в 90-е годы, когда у нас был развеселый бардак, поделили наш бесхозный рынок и заполнили его своей продукцией.

– Не знаю, у кого львиная доля, но рынок не имеет национальности. Русские прокатчики заполняют кинотеатры той же американской продукцией, потому что на нее спрос больше. В Америке-то кино производят настоящие Селзники. А нам что делать?

– Не знаю. Знаю только, что на романе Чернышевского «Что делать»? царь написал: «Руду копать!».

– Что же это – вы раскритиковали нашу систему кинопроизводства и проката, не предложив ничего позитивного?

– Критиковать и требовать уничтожения - разные вещи. Невозможно в отрасли разбираться с частью, не трогая всю систему. С какой лихостью разгромили Госкино! До основанья, а затем те же самые строители нового киномира стояли во дворе Гнездниковского и просили его восстановить. Результат мы с вами и обсуждаем.

– Может, государству все же стоит отказаться от поддержки кинопроизводства в надежде на то, что рыночные механизмы и общественная заинтересованность в национальном кино приведут к разнообразному и самоходному российскому кинематографу?

– Не дай Бог. Будет так, как в Колумбии и в Чили, где своего кино нет, а есть два-три своих режиссера, которые работают за границей.

– А ограничения на показ зарубежного кино нам, по-вашему, помогут?

– Я за установление квот. Я видел во Франции, что такая система работает.

– Такая или не такая – вопрос спорный. Бесспорно то, что Франция, как вы могли бы заметить с большим основанием, чем я, – не Россия.

Золотые слова! Россия и не Франция, и не Америка, и не Китай и не Кот д Ивуар. Рыночные механизмы во всех этих странах работают по-разному. Что было вековой мечтой наших кинематографистов еще в советские времена? Чтобы государство давало деньги и не смело совать нос в то, что они делают. И в конце концов мечта сбылась – государство отпускает деньги и ни во что не вмешивается. Извините, но так быть не может – кто платит, тот и музыку заказывает.

– Это зависит от того, чем является государство. Если оно стоит над обществом и от него не зависит – да. Если оно служит обществу, то заказчиком и частично приемщиком выступает общество. О том, как принято коммерческое кино, судят по кассовым сборам. О прочих фильмах должны судить те, кто непосредственно отпускал деньги, но не от балды, а по фестивальному прокату и по рейтингам в прессе и в экспертном сообществе.

– Кто знает, что в Италии у власти были фашисты? И что Италия воевала на стороне Гитлера? Есть ли об этом кино? Есть, типа "Все по домам". Не знаю, был это госсаказ, или итальянская кинорыночная экономика так сработала, но образ солнечной веселой Италии был создан. Есть замечательные французские картины о Сопротивлении. А что это такое – французское сопротивление, если его официальной задачей был только сбор информации? Если партизанскими отрядами руководили русские и югославы, о чем французы постарались забыть? Если 4 года вся Франция работала на Германию, включая театры, рестораны и публичные дома? Если Лондон обстреливали с французской территории? Если коммунистов и евреев французская полиция ловила куда шустрее, чем гестапо? А потом, когда немцев погнали союзники и наши, они побежали следом и оказались победителями. Миф о Сопротивлении создан главным образом французским кино. И мы приложили руку: «Убийство на улице Данте».

– Точно. Причем Габриловичу, который писал сценарий, французы сказали, что в действительности было убийство из ревности. Но он счел их пошляками и вывел на экран героиню Сопротивления, которая из антифашистских побуждений застрелила немецкого офицера.

– Я всегда поздравляю своих французских знакомых с Днем Победы над союзниками. Они дико обижаются. Один умный человек издал в Швейцарии книжечку под названием «Национальная амнезия», где собрал статьи в основном молодых людей, откуда я и почерпнул эти детали. Что Петэн был крестным отцом сына Де Голля, что Миттеран служил в вишистском правительстве. Но создан миф, что французы сражались в Сопротивлении.

– Мифов везде хватает. Но ведь был во Франции и «Лакомб Люсьен».

– За которого Малля сперва заплевали, а потом зализали… Но у нас-то нынче мифы особые. Мифы-антимифы. У нас не народный подъем, как в советском кино, а «никто не хотел воевать» и заградотряды.

– И не великий и мудрый Сталин, как в «Падении Берлина», а вурдалак, как в «Утомленных солнцем-2»…

– Об этом мы уже говорили. Какого бы Сталина ни изобразил Михалков, легко предсказать, что напишет критика. И еще: не дай Бог сделать фильм по государственному заказу. Это стыдно. Нельзя быть патриотом – это стыдно. Это значит прислуживать власти.

– Стыдно выставлять свой патриотизм напоказ и обвинять в антипатриотизме людей с гражданским сознанием. А государственный заказ в России на деле является ведомственно-чиновничьим, и не отвечает на общественный заказ.

– Где у нас то "общество", которое может что-то заказать? И вот вам заодно наглядный пример поведения, о котором я говорил. Единственный русский литератор, получивший Нобелевскую премию без политического подтекста – Шолохов. И только в единственной стране доказывают, что ее нобелевский лауреат был плагиатором – в России.

– Я неточно выразился. Общественный заказ - это общественный спрос, который чиновники и не пытаются нащупать. У них другие интересы. Как следствие, «госпроект» возвращает меньше половины потраченных на него денег. Да и то не государству, а продюсерам. А в отношении таких нобелиатов, как Фолкнер, Маркес, Белль или Камю невозможно даже предположить, что они что-то у кого-то списали, а из крупных советских авторов в плагиате подозревают только Шолохова – потому, как мне кажется, что все написанное им впоследствии значительно ниже первого выпущенного под его именем романа.

– Шведская академия во всеуслышание заявила, что провела анализ, в том числе компьютерный, который показал, что автор "Тихого Дона" - Шолохов. Шведы оказались большими патриотами России, чем мы. А «Поднятая целина», если отвлечься от ее идеологии – выдающееся произведение. А «Судьба человека»?! Тут мы тоже не сойдемся.

– Главное, что вы не призываете судить меня за клевету, а я – выслать вас в Белоруссию, Францию или Италию, не говоря уже о Северной Корее.

– В Италию – еще ладно, только не во Францию (смеется).

– Достали вас французы?

– Они - другие. Не лучше и не хуже, просто другие. Чтобы нормально жить во Франции, в ней нужно родиться. С нашей точки зрения, они невозможно мелочны и лишены чувства юмора, точнее, самоиронии. Итальянцы нам ближе. Французы сами говорят: «Итальянец – это француз, умеющий улыбаться». Даже они это признают…

– Разве это не свидетельство самоиронии?

– Она существует в очень узких границах. А французский практический ум? Вот Лоран Жауи, с которым я сотрудничал на «Таянии снегов» и «Домби и сыне», и который много читал Чехова. Говорили как-то с ним о «Дяде Ване», обсуждали сцену, где Войницкий стреляет в Серебрякова. Он говорит: «Ну да, понятно, это из-за продажи дома». Целый день с ним собачились. Потому что там совсем другие мотивы, это же по тексту видно. Серебряков готов отказаться от продажи имения, а Войницкий выведен из себя тем, что застал Елену Андреевну целующейся с Астровым, и тем, что Серебряков приехал с молодой красивой женой, а он, Войницкий, сидит в вонючей дыре. «Нет, а как же имущественный спор?». Вот такое устройство мозгов у очень неглупого и образованного француза. Двое суток с ним бился, еле убедил. Меня во Франции какое-то время удивляло – где эти пылкие и остроумные французы, о которых я читал у Мопассана и Дюма? А потом дошло, что с ними сделало поведение Франции во второй мировой войне и эта «амнези нацьональ». Когда все понимают, что мы лжем, рассказывая свою историю, но упорно делаем вид, что верим в правдивость этих россказней.

– Точная характеристика советского образа мыслей.

– Не только, увы, советского.

– Было бы странно, если бы я, принадлежа к противоположному кинематографическому лагерю, не спросил напоследок, во всем ли вы согласны с позицией вашего лидера, и если нет, то в чем расходитесь с ним?

– На первый вопрос я вам отвечу: не во всем. А в чем мы расходимся, не скажу, причем именно потому, что вы из противоположного лагеря...

Опубликовать: ЖЖ

Александр Адабашьян: «То, что начинается с милейших разговоров на кухне, может закончиться «окаянными днями»

опубликовал | 12 сентября 2012

опубликовал | 12 сентября 2012

комментарии (0)